Ci può spiegare quale significato ebbe per gli astesi correre il Palio sotto le mura di Alba il 10 agosto 1275? Fu solo una provocazione o anche un atto simbolico più profondo?

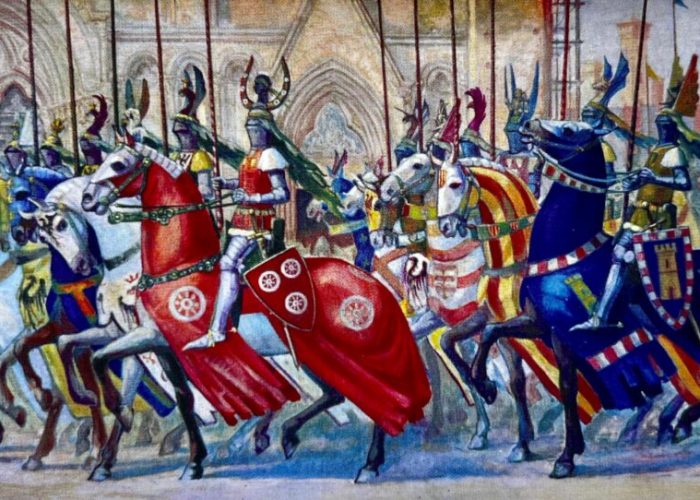

Proverò a essere sintetico, ma per rispondere a questa domanda dobbiamo anzitutto dire perché gli astigiani corsero quel “Palio di San Lorenzo” sotto al naso degli albesi. Nel 1275 Asti è da ben 15 anni in guerra contro Carlo d’Angiò, signore di gran parte del Piemonte, tra cui anche di Alba, città che, nel 1260, per opporsi alla supremazia di Asti decise spontaneamente di assoggettarsi al potente principe francese in cambio di sostegno. La cittadina langarola divenne da subito la principale roccaforte angioina subalpina, il centro nevralgico del potere politico-militare, e come tale, forte della protezione dello scudo gigliato, per tutta la durata del conflitto (terminato con la vittoria astigiana nel novembre del 1275 con la battaglia di Roccavione) si rese coprotagonista di alcune azioni perpetrate a danno di Asti, tra cui il noto fattaccio di Cossano Belbo nel 1274. Ma per quanto sconvolgente, così fu vissuto dagli astigiani, non vi fu solo quell’episodio che toccò nel profondo l’orgoglio astese: Cossano, sostanzialmente, fu solo la classica goccia che fece traboccare il vaso.

Va da sé, per tutta una serie di ragioni che per sintesi ometto, che quel giorno si sprigionò su Alba tutto il secolare odio nutrito dagli astigiani verso quella città. La stessa scelta della data, 10 agosto, non fu assolutamente casuale. Per denigrare i nemici, con sottile perfidia celebrarono infatti la vittoria correndo il Palio, come sempre facevano in occasione della solennità patronale di Asti in onore del loro santo-cavaliere Secondo, proprio nel giorno della ricorrenza di San Lorenzo, festa patronale di Alba. Come a voler rimarcare anche la supremazia santorale del proprio protettore, San Secondo, in contrapposizione al patrono albese. Ma questa non è l’unica chiave di lettura semiotica di quel gesto, poiché, fermo restando l’intento oltraggioso verso gli albesi, come suggerisce Franco Cardini quella corsa potrebbe anche aver avuto una volontà non necessariamente dissacrante nei confronti di San Lorenzo, ma anzi, un proposito propiziatorio per invitarlo a passare dalla parte astese. Quindi no, non fu una semplice provocazione, in ballo c’era ben di più: la sconfitta oltreché militare fu anche ideologica, e quel “Palio di guerra”, corso per umiliarli, fu una vendetta ideata ad hoc per infliggere ai nemici giurati di sempre una punizione memorabile che doveva rimanere a monito indelebile nel tempo. Tant’è che oggi, nell’anniversario dei 750 anni, siamo ancora qui a ricordarlo.

Il cronista Guglielmo Ventura parla di una “consuetudine” nel correre il Palio per San Secondo già nel 1275. Possiamo ipotizzare che la tradizione fosse ben radicata anche prima di quella data? E quali fonti lo suggeriscono?

A mio parere sì, lo suggerisce lo stesso Ventura, facendo appunto inequivocabilmente riferimento a una consuetudine. Peraltro, ma è solo una mia supposizione, è piuttosto probabile che nel 1275 la competizione fosse da tempo ritualizzata e già dotata di un proprio regolamento. Ciò detto, stabilire ora, con la voluta precisione, quando ebbe inizio non è oggettivamente possibile. Tuttavia, come dimostrano svariati studi, corse equestri con palii in premio costituivano un ludus collettivo, di esclusivo appannaggio della classe elitaria dei milites, molto diffuso nella società italiana d’epoca comunale: abbiamo notizie di palii a cavallo fin dal XII sec. Specialmente nell’Italia centro-settentrionale si correvano palii un po’ ovunque e per i più svariati motivi, ma quello religioso, soprattutto in onore del santo protettore, come nel caso di Asti, nel contesto ludico-festivo è indubbiamente il più ricorrente.

Possiamo quindi timidamente azzardare l’ipotesi che il Palio di Asti affondi le sue radici all’origine delle celebrazioni civico-religiose tenute dal libero Comune in onore di San Secondo, martire a cui la nostra città è da sempre intrinsecamente legata. Questa domanda, offre peraltro l’occasione per ribadire che Asti non detiene alcun primato in tal senso: il nostro Palio, con buona pace di tutti, non è il più antico d’Italia come spesso erroneamente si legge, ma è solo uno dei tanti palii che, nati tra XII e XIII sec., si disputano lungo tutto lo stivale e di cui spesso è impossibile risalire alla genesi. Oltretutto questo dato sull’antichità, deve essere chiaro, non costituisce un elemento fondamentale per il prestigio. L’unicità insita di un Palio, che per inciso non è solo una corsa di cavalli, si fonda su ben altri valori e peculiarità generati e maturati nel corso della sua plurisecolare storia, senza i quali sarebbe alla stregua di una qualsiasi competizione ippica, o poco più.

Quali furono le reazioni della città di Alba alla corsa del Palio sotto le sue mura? Esistono testimonianze o fonti coeve che raccontino l’episodio dal punto di vista albese?

No, purtroppo l’unica fonte nota di quella giornata è il breve passo contenuto nella Cronaca del Ventura che, di grazia, ha pensato bene d’inserire il fatto tra le sue memorie altrimenti oggi ne saremmo all’oscuro. La reazione albese posiamo quindi solo immaginarla, ma di certo non fu quella che, secondo una nota e abusata leggenda popolare, vedrebbe gli albesi ridicolizzare gli astigiani organizzando a loro volta all’interno della città un contropalio burlesco corso sul dorso di asini, gara poi perpetrata nel tempo e tutt’oggi celebrata. A questo proposito è però forse necessario chiarire che allo stato attuale delle nostre conoscenze, dalle fonti, non traspare alcuna tradizione paliesca albese fino alla fine dell’Ancien Régime. Solo nel 1932 (quando sì, forse per far proprio dispetto agli astigiani che dal 1929 avevano ripreso a correre il Palio senza però mai invitare gli albesi che da tempo ambivano partecipare) nacque l’invenzione folcloristica della corsa degli asini di Alba.

Detto ciò, per gli albesi quel fatidico 10 agosto 1275 fu in realtà il giorno del redde rationem: dobbiamo pensare che la stessa presenza sul campo dell’esercito comunale astigiano, di fatto, secondo la concezione militare del tempo palesava che la città di Asti era lì, schierata in assetto da battaglia coi suoi massimi magistrati davanti ai loro occhi. Tra cavalieri, fanti e ausiliari parliamo di ben oltre 5.000 uomini (per dare una proporzione, Alba al tempo era abitata da circa 4.000 anime) dimostrando ai nemici di sempre, che tanto si erano spesi per la rovina di Asti al fianco dell’Angiò, tutta la propria forza, manifestandola incontrastati con lo spettacolo della corsa del Palio. Beh, peggio di così. Più che scorrazzare sugli asini per le vie di Alba, possiamo supporre che i nostri vicini quel giorno avessero tutt’altri pensieri.

Il gesto del 1275 ha lasciato tracce nella memoria collettiva astigiana? In che modo questo episodio è stato reinterpretato nel corso dei secoli dalla tradizione o dalle istituzioni locali?

Benché, a detta del Ventura, alla fine del Duecento il Palio di Asti fosse una ricorrenza consolidata, dobbiamo tenere presente che nei due secoli di storia del libero Comune di Asti le fonti archivistiche giunte a noi tacciono totalmente a tal proposito. Viene citato solo ed esclusivamente quello “straordinario” corso a coronamento della vittoriosa campagna del 1275 contro le forze angioine, e viene ricordato, non a caso, nel Memoriale di Guglielmo, uno dei protagonisti di quell’impresa. Il significato e il valore di quel gesto compiuto ad Alba, col passare del tempo non perse comunque intensità, restando anzi ben vivido: nella prima metà del XV secolo, dopo circa 150 anni dai fatti, il poeta Antonio Astesano nel suo Carmen dirà infatti chiaramente che i suoi antenati corsero quel Palio «per disprezzo di Alba, affinché potessero conoscere quanto la città di Asti fosse più forte di essa», palesando che nonostante il libero Comune avesse cessato di esistere ormai da molto, il ricordo atavico in città di quel Palio corso nel momento di maggior trionfo del libero Comune era presente e alquanto lucido, ed era ancora capace di esaltare la coscienza civica, facendolo poi probabilmente per molto tempo ancora.

Reinterpretazione? Forse per “rapporti di buon vicinato” in epoca contemporanea si è probabilmente cercato di ridimensionare il significato dell’episodio, nel senso che parliamo di Palio sì, ma non insistiamo troppo su quella volta che gli astigiani lo corsero sotto le mura della sconfitta Alba per affermare il loro potere e in segno di dileggio. Giusto essere politically correct, ma la storia è storia, e per gli astigiani quella volta fu tutto tranne che una goliardata: c’era in gioco sì il loro orgoglio, il loro onore, ma soprattutto quell’indipendenza pesantemente minacciata da Carlo d’Angiò e dai suoi alleati albesi. Per noi, oggi, non è certamente un’operazione semplice entrare nella visione del mondo in età comunale, ma insomma, gli astigiani non potevano permettersi di perdere quella guerra, e non la persero, salvando così con determinazione la propria libertà comunale ancora per qualche decennio.

A 750 anni da quella data, quale lezione storica possiamo trarre dalla tenacia con cui Asti ha custodito la sua tradizione del Palio, anche in tempi di guerra, crisi o trasformazioni sociali?

Quando parliamo del Palio di Asti, piccola ma importante premessa, piaccia o meno, dobbiamo necessariamente scindere quello che fu il Palio antico, di fatto soppresso dagli astigiani nel 1861, da quello contemporaneo messo in piedi nel 1967.

A riguardo del Palio dell’epoca comunale, quello di cui oggi festeggiamo il compleanno e di cui purtroppo non sappiamo quasi nulla, di certo nel 1275 era una ricorrenza sentita, ma molto probabilmente, dopo la corsa disputata ad Alba, lo divenne ancor di più trasformandosi in un vero e proprio mito municipale: una festa identitaria in onore del Santo patrono, condottiero vittorioso di quella guerra e simbolo stesso della potenza comunale, nella quale l’intera comunità si riconosceva. In quanto simbolo identitario cittadino, per quanto possibile, anche dopo la caduta delle libertà comunali gli astigiani fecero sempre in modo di salvaguardare le proprie prerogative sul Palio corso in occasione della festa patronale, concertando con tutte le signorie che si succedettero al governo della città il rispetto delle antiche consuetudini e degli obblighi relativi allo svolgimento della corsa. Tuttavia, nonostante la determinazione dei nostri avi nel preservarlo, e alla capacità del Palio di resistere riplasmandosi superando così indenne il trascorrere di secoli molto difficili, alla fine anche lui non ha resistito alle forti trasformazioni moderniste ottocentesche che, inesorabilmente, lo travolsero convertendolo in una gara ippica. Malgrado ciò, sotto le ceneri il “sacro fuoco” del Palio, seppur flebile, evidentemente continuò ad ardere e nel 1929, soprattutto grazie a personaggi dello spessore di Niccola Gabiani che ben conoscevano la storia del Palio astese, vi fu il riuscito tentativo di rianimarlo secondo gli antichi riti e consuetudini, e con la capacità di aggiungere anche qualche novità sbirciata altrove.

Ma nel 1935, complice la politica del tempo, sappiamo tutti com’è purtroppo andata a finire con il famoso diktat mussoliniano che interruppe nuovamente, e a mio parere definitivamente, il suo cammino. Col passare dei decenni, svanita probabilmente la mentalità e l’identità storica del Palio antico che ancora sopravviveva in città, anche ciò che restava di quel plurisecolare “fuoco sacro” alla fine si spense completamente. Il secondo stop insomma, per una serie di ragioni fu fatale; pertanto, nel 1967, nel non facile tentativo di far rivivere un Palio ormai defunto (oltretutto con un fine diverso rispetto al ’29, in quanto per necessità turistico-promozionali sarebbe stato collegato in un contesto poco pertinente alla sua natura), venne pressoché reinventato trasformandolo in un qualcosa che, scollegato e spogliato quasi integralmente dei suoi rituali, somiglia più a una rievocazione storica che ben poco ha in comune con la continuità dell’antico Palio. Il risultato: una gara ippica preceduta da un corteo in costume in cerca d’identità, qualcosa d’incompiuto, che fondamentalmente non è mai riuscito a far veramente breccia nell’anima degli astigiani del dopoguerra e di conseguenza a radicarsi nel profondo del tessuto sociale cittadino. Nel dire ciò non si vuole far torto a nessuno, solo una semplice considerazione, allo stato attuale delle cose, a più di mezzo secolo dalla ripresa.

Luca Campini, classe ’69, è uno storico di Asti, ma con origini rocchesi alle quali tiene molto. Da sempre appassionato medievista, Campini si occupa di storia locale nell’età comunale, e di ricerca in campo araldico e sigillografico con particolare interesse al periodo due-trecentesco in area subalpina. Membro della Société Suisse d’Héraldique, è autore di saggi riguardanti argomenti legati alla storia medievale piemontese editi su riviste scientifiche italiane e internazionali. Ideatore nel 2003 del sito web Astiantica.com dedicato alla storia medievale astigiana, negli ultimi vent’anni ha collaborato in più occasioni con La Nuova Provincia con articoli divulgativi di storia astese.